高允字伯恭,渤海药(今河北景县)人。他为人正直,勤奋好学,学识渊博。北魏太武帝拓跋焘曾让他和崔浩共同撰修《国记》(国史)。《国记》写完以后,崔浩以“暴扬国恶”的罪名被捕下狱,高允却被太子拓跋晃召入东宫,询问缘由。太子对他说:“我想搭救你, 请你按照我的语言行事。”次日早朝,拓跋晃引高允去见太武帝。太子对太武帝说:“《 国记》都是出自崔浩-一人之手,与高允无关,请免其罪。”太武帝转问高允:“图书 皆崔浩所为乎?”高允从容答道:“《太祖记》是着作郎邓渊写的《先帝记》和《今记》是我和崔浩共同写的。崔浩因公务繁多,对编修《国记》只是总其成而已。至于着述,我比他写得多。”太武帝脸色阴沉地对拓跋晃说:“高允比崔浩罪重, 这怎么能赦免呢?”拓跋晃忙说:“高允是个小臣,参见天子未免迷乱失次了。我曾经问过别人,都说是崔浩所为。”太武帝又问高允:“你真是语言错乱了吗?”高允再答:“怎敢欺骗陛下? 我讲的都是实话,不是迷乱失次。

太武帝沉思了片刻,对拓跋晃说:“直率、 忠诚是人的美德,高允能够直言相对,不欺君,临死不易(改)辞,他是讲信义的。免其死罪!”随后太武帝命令高允起草诏书,处死崔浩及其僚属等共一百二十八人,其诛连九族。高允退下,迟疑了半晌,要求再见太武帝。他说:“崔浩修《 国记》,虽因仗义直言触犯天威,但罪不当死,请陛下三思。”没想到这几句话又触怒了太武帝。

太武帝把高允抓起来。由于太子求情,高允才得到赦免。

过了几天,拓跋晃对高允说:“我想为你开脱死罪, 你却不昕从我的话,如今想来真后怕呀。”高允听罢很诚恳地说:“编修国史就是要记述天子的善恶,为将来劝戒后人,使他们有所畏忌,“慎其举措’ 。至于书朝廷起居,言国家得失,此为史之大体,我怎么能够违背呢?”

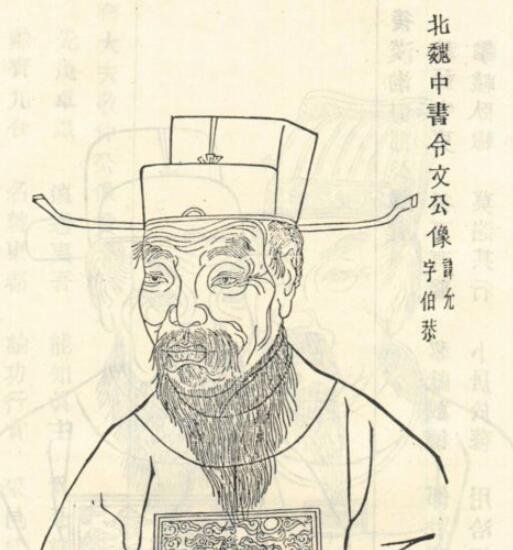

高允秉笔直言,坚持修史原则,临危不惧,博得许多史家的赞扬。后来,高允官至中书令,参与大政。

487年2月10日(北魏孝文帝太和十一年正月二日),高允病逝,享年九十八岁。

扫描二维码分享到微信或朋友圈