长勺之战,是春秋时期齐国(今山东东北部)和鲁国(今山东西南部)之间进行的一次战争。

齐国是春秋时期最强的诸侯国之一。公元前686年,齐襄公被叔伯弟弟公孙无知杀死,公孙无知即位不久又被大臣们杀掉,国君的位置空了下来。当时齐襄公的两个弟弟逃亡在外:公子纠和师傅管仲在其舅父鲁庄公处避难,公子小白随师傅鲍叔牙在莒国(今山东莒县)避难。他们都想赶回齐国称君。

鲁庄公为了让公子纠夺得王位,一方面派兵护送他回齐国,另一方面派管仲带兵拦截公子小白。管仲追上公子小白后,一箭射中他的铜带钩。小白将计就计,咬破嘴唇,口吐鲜血,佯装死去。管仲信以为真,回报公子纠。公子纠不慌不忙地向齐国进发。等他到了齐国国境,才知公子小白早就抵达齐国都城临淄,做了齐国国君,就是齐桓公。公子纠和管仲只好仍回鲁国安身。国君之争使齐、鲁两国关系趋于恶化。

公元前685年秋,齐、鲁两国在齐国境内的乾时(今山东临淄西)大动干戈,鲁国战败。不久,齐将鲍叔牙乘胜追击,以围攻鲁国要挟庄公,杀死公子纠,交出管仲。鲁庄公无奈,只得逼死公子纠,把管仲送交齐军。

管仲是个很有才干的人,齐桓公不念旧恶,拜其为相。管仲建议齐桓公对内革新政治,整顿军事,对外结好诸侯,待力量强大后再扩张势力。齐桓公急于向外扩张,没有采纳管仲的意见,于第二年春拜鲍叔牙为将,攻鲁。

鲁国在乾时战败后,加紧训练军队,赶造各种兵器,并疏通了国都曲阜以北的洙水,加强了守备。面对齐国的进攻,鲁庄公决心动员全国力量决一胜负。

鲁国有个名叫曹刿的人,很有谋略,他主动求见鲁庄公,同他分析战争的有利和不利因素,认为国君取信于民,得到“国人”支持,可以一战。之后,曹刿请求随鲁庄公出战,鲁庄公答应了曹刿的要求,和他同乘一辆战车,率鲁军抗齐。

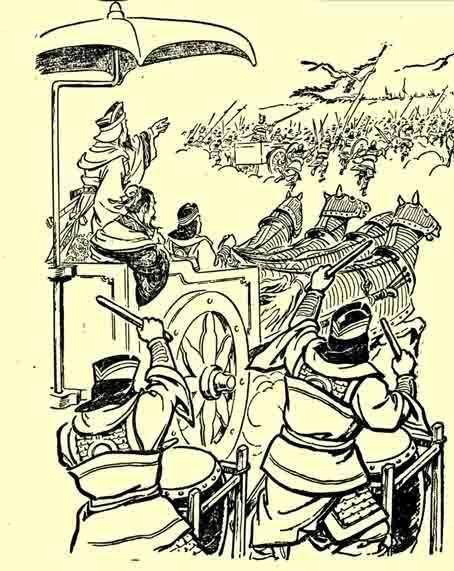

当时,齐军仗着兵强马壮,连续进击,深入鲁国。鲁国兵少国弱,避开齐军锋芒,采取守势,退到利于反攻的长勺(今山东莱芜北)以逸待劳,准备决战。

齐将鲍叔牙因一时得胜,产生轻敌思想,攻到长勺后,刚稳住阵脚便向鲁军发动猛烈进攻,刹时战鼓声震天动地。

鲁庄公见鲁军受到威胁,非常焦急,立即要命令击鼓,进行反击。曹刿连忙阻止说:“不要击鼓反击,现在齐军士气正旺,如果我军出击,正合敌意,不如坚守阵地,避免正面交锋,消磨其锐气。”鲁庄公认为有理,传令军中不许乱动。

这时,齐军随着鼓声冲杀过来,眼看就要攻入鲁军阵地。突然,鲁军万箭齐发,齐军被迫后退。齐军求胜心切,一连擂了三次战鼓,发动三次冲锋,但始终没能同鲁军正式交锋。齐军将士们人人泄气,个个疲劳。

曹刿看准时机,对鲁庄公说:“ 现在正是打败齐军的时候,请马上下令击鼓,发起反击。”鲁军阵地战鼓一响, 土兵们斗志正旺,争先恐后地冲向敌军,以迅雷不及掩耳之势,冲垮了齐军阵地。

鲁庄公见齐军败,准备下令追击,曹刿又制止说:“先不要追,等我看看敌人是真败还是假败。”他跳下战车,查看了齐军列阵之处和车辙,接着又蹬上战车,仔细观察了齐军的旌旗,然后对鲁庄公说:“可以下令追击了。”鲁庄公下令追击,鲁军军心大振,杀声震天,很快追上齐军,经过场厮杀,终于把齐军赶出了国境,取得全胜。由战后,鲁庄公问曹刿:为什么要在齐军三次击鼓冲锋后,才发动反击?为什么齐军溃退时不立即追击?为什么要查看齐军的车辙和旌旗?曹刿回答说:“打仗凭的是一股锐气。当士兵听到第一次冲锋的鼓声时,士气正旺;如果第一次冲锋没有成功,再次击鼓冲锋时,士气已经衰退;到三次击鼓冲锋时,士气已耗殆尽了。这时我军擂响战鼓,激发士兵斗志,彼竭我盈,所以能一鼓作气,战胜齐军。齐国是大国,我们不能低估它的实力。齐国开始溃退时,我怕他们诈败,因此劝你不要立刻追击。后来,我见齐军车辙混乱,旌旗东倒西歪,由此可见齐军十分狼狈,是真的溃败,所以我才请你下令追击。”鲁庄公听了非常佩服。

长勺之战是一个典型的以弱胜强的战例。鲁国作为一个弱国之所以能够打败强大的齐国,就在于鲁国在战前作了充分的准备,创造了必胜的客观条件。这正是《孙子兵法.军形篇》中所强调的“胜勇先胜而后:求战”的原则。战前,鲁庄公实行了一些取信于民的措施,在一定程度上得到了民众的支持。其次,鲁国根据敌强我弱的客观条件,采取了守势,当齐***队士气低落时,鲁国抓住这一战机,后发制人,从而取得了战争的胜利。

扫描二维码分享到微信或朋友圈